走向生命的旅程

Day 459—民族主義 1

孫中山主張以提倡恢復中國民族固有道德,去恢復中國民族固有能力,然後結成家族,聯成宗族,才能治理中國,才能恢復中國民族精神與地位,用固有的道德和平做基礎,濟弱扶傾,成一個大同之治。

民族主義 ,亦稱國民主義或國族主義,為包含民族、人種、與國家三種認同在內的意識形態,主張以民族為人類群體生活之「基本單位」,以作為形塑特定文化與政治主張之理念基礎…民族主義與愛國主義經常(並非總是)無從區分。

具民族認同,並以民族國家為法統之任何人皆可稱之為「民族主義者」。依此理念,大多數成年人皆為「消極性的民族主義者」。然而,如今所謂之「民族主義」一詞涉及以政治活動(或涉及軍事)支持民族主義者的主張,其中或包含分離主義、民族統一主義、以及軍國主義,在極端的情況下甚至包含「種族清洗」。

存在問題--

民族間的社會文化習俗等的差異是這個世界中區分不同國家的一個主要基礎,在人類歷史的發展的初期間比較是自然的形成過程,因為說著共同語言的人種和族類各自在自己生長的領域中共同發展出了不同的生活方式,一直到人口成長和遷徙和科技發展等因素種族之間開始接觸和認識於是形成了各種不同的形式的交流方式。例如合作連結或是競爭分裂。

孫中山在提出民族主義時的動機主要在於當時中國長期處於被所謂西方的列強國家侵略瓜分而處於滅國危機的局面,所以認為中國人民必須團結起來發揮固有的修身齊家治國的傳統道德精神才不會讓他國欺侮瓜分甚至達到濟弱扶傾成就理想的大同世界目標。

這樣的民族主義理想在現今的世界上可以看起來是如此的進行著,例如我們在媒體上面看到的世上的領導國家們販賣先進武器給予他國或者派出技術人士協助他國的農工事業等等事例而能夠說服人們去相信自己生活在一個美好的互助世界之中,但事情真的如表面所呈現的一般嗎?

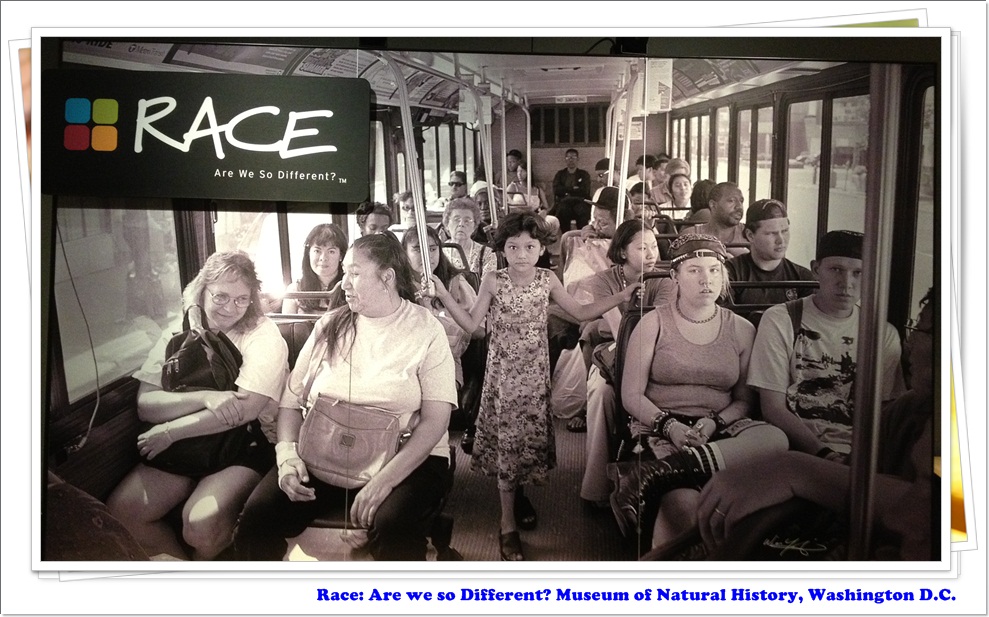

事實上在歷史中的種族主義如同愛國主義已經在這世界上造成的分離和掠奪行為一直在持續的進行著,只是作法上由檯面上的明顯武力強佔演變成為在檯面下的各種金錢和權利上的限制控管權謀欺瞞和暗渡陳倉。證據就是--這個世界上國家與國家之間人民的生活水準的差異仍然持續的發展擴大中。